L’intervista rilasciata a Radio Veneto Uno dal docente di storia moderna dell’università di Padova e direttore dell’istituto di storia di Venezia presso la Fondazione Giorgio Cini, Egidio Ivetich.

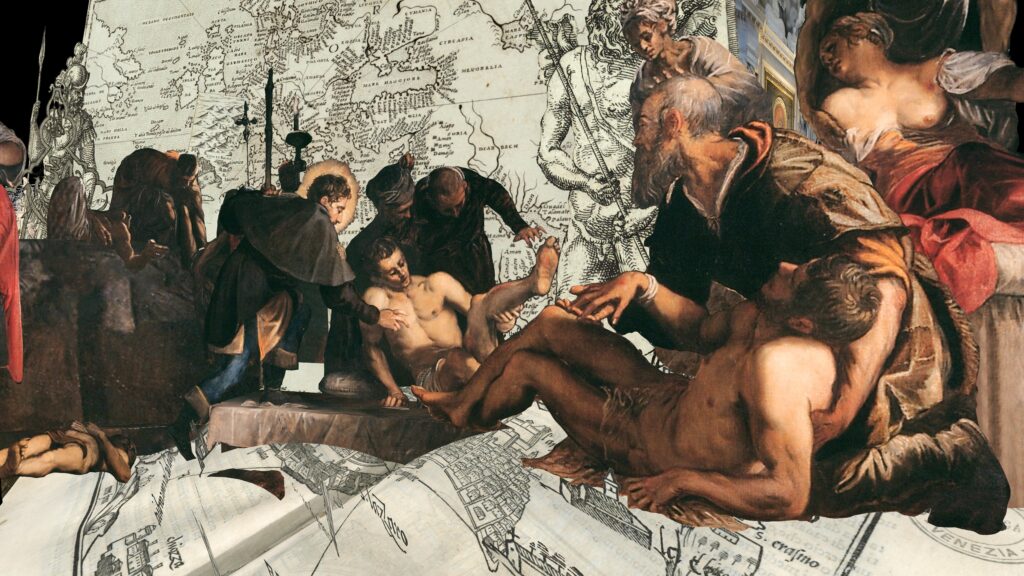

Nel corso dei secoli, Venezia si è trovata più volte a fronteggiare epidemie devastanti, dalla peste del 1348 a quelle del 1576 e 1630.

Ma la città lagunare non si è mai lasciata sopraffare: ha risposto con un’organizzazione sanitaria all’avanguardia, unendo scienza, fede e disciplina civica.

Nascono così i lazzaretti , luoghi di isolamento e cura che anticipano concetti moderni di prevenzione, e si costruiscono maestosi templi votivi come la chiesa del Redentore o quella della Salute, simboli di riconoscenza e speranza.

A distanza di secoli, Venezia torna a raccontare la sua resilienza attraverso una mostra alla Fondazione Giorgio Cini, aperta dal 20 giugno al 19 dicembre 2025.

Un viaggio tra documenti storici, mappe, installazioni interattive e testimonianze che rivelano quanto il passato possa ancora insegnarci a vivere il presente.

LE EPIDEMIE A VENEZIA

SECOLI XIV- XVIII

A cura del Prof. Egidio Ivetic, estratto dal testo pubblicato nella rivista Lettera da San Giorgio n.52, 2025, Fondazione Giorgio Cini.

[…] San Rocco è stato un santo amato a Venezia ben prima che fosse canonizzato ufficialmente dalla Chiesa cattolica nel 1629.

Già dal Quattrocento è attiva la confraternita o scuola, nel Cinquecento avverrà la prodigiosa sistemazione degli interni con i dipinti del Tintoretto.

Venezia è stata una grande città, piena di forestieri, e il pericolo delle epidemie fu sempre latente.

Da qui il culto di San Rocco, un protettore o, magari, è il caso di dire, un giusto accompagnatore, un santo che assiste, che è vicino nei momenti più critici di sfiducia collettiva, un santo, altresì, della prevenzione […].

Il morbo, l’epidemia, era vissuto come evento supremo, come castigo di dio, da qui le teorie e le spiegazioni dei teologi, puntualmente chiamati in causa; poi, la propagazione del male, l’introduzione di esso in una comunità, era sempre vista come opera di anime malvagie, gli untori, e c’era di regola qualche complotto all’origine, qualche gruppo di individui malefici, da cui scaturiva la psicosi collettiva, la caccia all’untore.

E, con l’epidemia in atto, c’erano coloro che approfittavano della devastazione e della tragedia.

Questi gli umori degli uomini a cui rispondevano le istituzioni, quelle dello stato e della città.

Venezia rimane paradigmatica sotto questo aspetto.

Pur dotata di uno stato marittimo, mediterraneo, e poi di uno stato italiano, di terraferma, per molti aspetti era rimasta una città-stato, di per sé ben organizzata, anche per poter gestire la sua singolare fisicità, il suo essere sulle acque, in mezzo alla laguna, e perché piena di abitanti, affollata di forestieri, pellegrini, mercanti, soldati.

L’ordine della città era demandato all’azione delle diverse magistrature secondo una logica pragmatica piuttosto che ideologica.

Accanto alla capacità dell’intervento istituzionale, spesso imponente, c’era la capillarità delle confraternite, le scuole laiche, che innervavano la società del popolo sia come strumento di assistenza sia come luogo di vita sociale; era l’azione sociale dal basso.

Da qui l’interesse per Venezia da parte degli storici, poiché una città-stato esemplare nei momenti di emergenza, affrontati con il meglio che si poteva fare considerando l’epoca storica.

L’epidemia più temuta fu senz’altro quella della peste.

Sono note le maggiori pestilenze che hanno colpito Venezia e che furono di portata europea: la peste del 1348-49, quella del 1576-77 e quella del 1630-31.

Ma tra la metà del Trecento e la metà del Cinquecento la peste era un flagello ricorrente in Italia, il morbo capitava in media ogni due-tre anni.

A Venezia fu drammatica pure l’epidemia del 1423, del resto, la posizione centrale nel Mediterraneo, a contatto diretto con l’Oriente, collocava l’Italia in prima linea rispetto ai pericoli e le emergenze epidemiche.

Il mare permetteva i commerci, ma portava pure infezioni, il male.

Il prezzo in vite umane fu enorme a Venezia durante le tre grandi pestilenze.

Si stima potessero essere tre le 38 e le 70 mila vittime su 120 mila abitanti nel biennio 1348-49. Più attendibili i dati per il 1576-77.

Secondo i Provveditori alla Sanità si parla di 46.700 deceduti su una popolazione di 180 mila abitanti.

Nel 1630-31 si calcolano circa 50 mila morti sul totale di 140 mila abitanti.

Il dramma fu grande ed è ben noto come alle ultime due pestilenze Venezia abbia risposto edificando templi e introducendo riti per coltivare la memoria della tragedia suprema.

Perché sì, non ci fu guerra né altro cataclisma che abbia causato così tante vittime in città. Il Redentore di Andrea Palladio è la risposta alla peste del 1576-77, assieme alla tradizione del ponte delle barche che attraversa il canale della Giudecca e della processione di metà luglio.

Così come la Madonna della Salute di Baldassare Longhena e la processione del 21 novembre sono la risposta alla pestilenza del 1630-31. Più che chiese sono, appunto, templi votivi con cui ricominciare, avviare un nuovo ciclo dopo la distruzione.

C’è, ed è evidente, una sublime capacità di reagire; c’è la simbiosi tra sentimenti e arte.

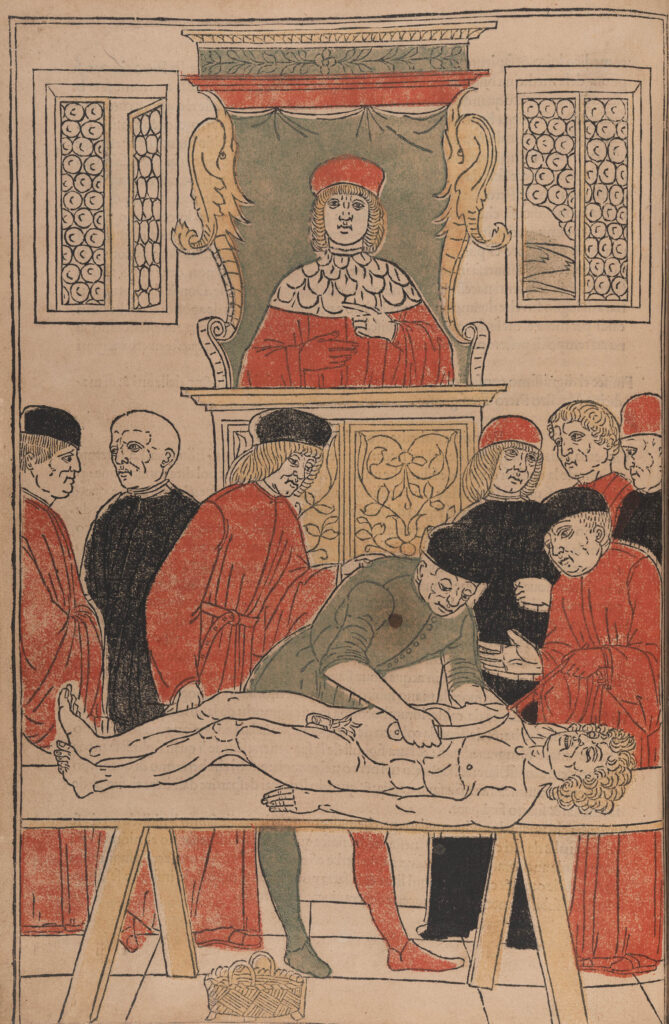

Non solo, alla dimensione simbolica e religiosa si affiancava la risposta scientifica o proto-scientifica nonché quella di natura organizzativa del Comune Veneciarum e poi della Serenissima Signoria.

Sono noti i lazzaretti: nel 1403 si ricoverano alcuni marinai infettati sull’isola di Santa Maria di Nazareth, nota come Nazarethum.

Vi sorge l’ospedale e, dal 1423, il Lazzaretto ufficiale.

Nel 1468 nasce il Lazzaretto Nuovo.

Sono le misure di prevenzione, diventate comuni in altri luoghi, porti e grandi città.

A Venezia si osserva tutta una politica di come contrastare il morbo disciplinando e intervenendo sulle abitudini della popolazione.

Le terminazioni, ossia i decreti dei Provveditori alla Sanità, puntellano ogni emergenza, ma anche in circostanze in cui si temeva o sospettava il ritorno della peste.

C’è quindi una medicina per così dire proto-epidemiologica; ci sono le patenti di sanità, puntuali strategie di prevenzione o di contenimento dell’epidemia tramite isolamento.

La pestilenza era, non da meno, un fatto geo-politico.

La Serenissima era esposta verso Oriente, quando i confini della cristianità erano considerati confini epidemici.

Si osserva nelle fonti, per esempio tra i documenti degli Inquisitori di Stato e dei loro confidenti, un cambio di attitudine nei confronti dei domini ottomani dopo la peste del 1630-31.

Le terre turche, la Bosnia in primis, erano luoghi dove la peste pareva endemica: la Bosnia confinava con la Dalmazia veneta.

Con la riconquista dell’Ungheria, da parte degli Asburgo, nelle guerre del 1684-1699 e 1714-1718, masse di musulmani si erano ritirate in Bosnia, concentrandosi nelle vallate, affollando le città.

Da qui le pressoché costanti insorgenze epidemiche, che causarono un’alta mortalità.

Sia l’Austria, con l’istituzione del Confine militare, che era anche un cordone sanitario tra Croazia e Slavonia, sia la Serenissima guardavano con grande apprensione ai territori turchi, a quelli che chiamiamo Balcani, come focolaio delle malattie.

Di fatto, nel 1783-84, la peste tracimò oltre la frontiera veneta e investì la Dalmazia.

Per due anni fu dispiegato un sistema di isolamento e controllo di spostamenti tra l’Istria e la Dalmazia per evitare la propagazione.

La peste se fosse capitata in Istria, si riteneva, era come se fosse già a Venezia. La difesa sanitaria funzionò e l’ultima pestilenza dell’età moderna fu contenuta alla compagine dalmata […].

VENEZIA E LE EPIDEMIE:UNA MOSTRA E UN VIAGGIO NELLA STORIA DI UNA CITTA’ MODELLO

Proiettata verso il mare, Venezia era snodo di un flusso intenso e costante di uomini, idee e commerci, ma anche di infezioni.

La peste, prima di tutto.

Sono note le grandi pestilenze che hanno colpito Venezia e l’intera Europa, a partire da quella del 1348-49.

Tra la metà del Trecento e la metà del Seicento la peste si manifestava come un flagello ricorrente in Italia e sulle coste del Mediterraneo, ripresentandosi in media ogni due-tre anni.

Drammatiche sono state le epidemie del 1575-77 e del 1630-31.

Nessun’altra città e organizzazione statuale dell’epoca moderna ha saputo dispiegare politiche pubbliche efficaci e capillari come seppe fare Venezia.

A questa storia esemplare è dedicata la mostra Venezia e le epidemie: organizzata dalla Fondazione Giorgio Cini, sarà visitabile alla Biblioteca del Longhena dal 20 giugno al 19 dicembre 2025.

Grazie al lavoro di ricerca dell’Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano (che quest’anno festeggia i settant’anni di attività), un lungo racconto documentale, finora riservato a ricercatori e studiosi, sarà esposto al pubblico: rari esemplari di testi e libri d’epoca, disegni e incisioni, eccezionali “fedi sanità” (i pass sanitari del tempo), oltre a editti e carteggi dei Provveditori alla sanità della Repubblica veneta.

Spiega Daniele Franco, il Direttore scientifico della Fondazione Giorgio Cini: «L’esperienza storica di Venezia resta di grande insegnamento, perché – come ci hanno dimostrato le vicende di cinque anni fa – il mondo è esposto a un permanente rischio pandemico.

L’approccio pragmatico da parte di tutte le istituzioni e le magistrature dell’epoca si univa all’azione capillare delle confraternite e di quella che oggi chiameremmo società civile.

Questa lunga storia ci conferma che una pandemia richiede una risposta a tutto campo da parte dell’intera società.

Richiede coesione, solidarietà, consenso.

Richiede una riflessione, anticipata, sui principi sottostanti le scelte politiche e tecniche da attuare nell’emergenza».

LA MOSTRA

Per la mostra sono stati scelti materiali che coprono quattro secoli di prevenzione e gestione delle epidemie.

Si tratta di originali di delibere e proclami, di provvedimenti come la contumacia, oltre a rimedi medici e “fedi di sanità” attestanti che la persona era sana e poteva attraversare il territorio della Repubblica. L’esposizione rievoca la costruzione di chiese e basiliche, laddove la fede si intrecciava con il sollievo per la fine dell’epidemia, facendo appello a Santi di elezione a protezione dei malati.

Sono tutti rari documenti che provengono dai fondi custoditi dalla Fondazione Giorgio Cini e da prestiti concessi dall’Archivio Storico di Venezia, dalla Biblioteca Nazionale Marciana, dal Museo Correr.

A questo apparato documentale si accompagna un viaggio multimediale, grazie a una video-installazione interattiva creata dallo studio camerAnebbia, che permette ai visitatori di scoprire i materiali storici, potendo così sfogliare digitalmente i volumi, esplorare gli interni dei palazzi, immergersi nei dipinti, percorrere calli e campi della città grazie a ricostruzioni tridimensionali in altissima risoluzione.

Dai materiali digitalizzati, grazie al lavoro del Centro Digitale – ARCHiVe della Fondazione, i creativi di camerAnebbia hanno realizzato libri interattivi, da cui prendono vita immagini e personaggi: stanze che si possono attraversare virtualmente, mappe che si aprono a pop-up, illustrazioni che diventano diorami e quinte teatrali.

CamerAnebbia è un collettivo di tre artisti con sede a Milano: Lorenzo Sarti, Marco Barsottini e Matteo Tora Cellini, cresciuti nel contesto dello storico Studio Azzurro.

Il gruppo è conosciuto per installazioni che utilizzano tecnologie avanzate per creare arte fruibile al grande pubblico.

Il loro approccio nella comunicazione museale prova a trasformare concetti scientificamente complessi in ambientazioni ludiche e interattive.

Per l’occasione, il collettivo di artisti ha lavorato sia utilizzando i fondi e gli archivi della Fondazione, sia confrontandosi con gli studiosi e i ricercatori di Venice Long Data, il progetto (in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari) che applica i Big Data e la Scienza delle Reti agli archivi e ai documenti storici.

Grazie al lavoro realizzato su una parte delle deliberazioni del Senato della Serenissima, i ricercatori sono riusciti a ricostruire le vicende personali di decine di veneziani vissuti durante la peste del Trecento. Utilizzando poi l’Intelligenza Artificiale Generativa, hanno trasformato quelle tracce d’archivio in storie vive, restituendo voce e volto a persone e vicende altrimenti dimenticate.

La mostra Venezia e le epidemie si colloca nel percorso tematico “Democrazia e pandemie” che la Fondazione Giorgio Cini ha attivato per il 2025 con un intenso programma di eventi, seminari, convegni, concerti e un simposio internazionale.

Tra le iniziative, un convegno di approfondimento storico e storiografico sui temi della mostra, curato dall’Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano, si terrà alla Fondazione Giorgio Cini il 17 ottobre 2025.

Accompagna l’esposizione il volume Venezia e le epidemie, edito da Marsilio, con contributi di Daniele Franco, Egidio Ivetic, Ermanno Orlando, Nelli-Elena Vanzan Marchini, Sabrina Minuzzi, Gino Benzoni, Silvio Brusaferro e con la presentazione di Gianfelice Rocca, presidente della Fondazione Giorgio Cini.

La mostra è aperta tutti i giorni, dalle 11:00 alle 17:00. Chiuso il mercoledì.

Per visitare la mostra: veneziaepidemie@cini.it ; per visite guidate: visitcini.com

Info: Fondazione Giorgio Cini onlus – Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano – storia@cini.it | T. +39 041 2710227